一张本科文凭,曾经被王书远当成通往好生活的金钥匙。2020年,他从哈尔滨剑桥学院电子信息工程专业毕业,满怀期待走进就业市场,却发现这张文凭像没密码的银行卡——看着值钱,用起来却没啥用。面试时,企业老板盯着他问:“你会啥?能直接上手干活吗?”

就业市场变了,空有理论没用。王书远发现,大学里学的那些理论知识,到了实际工作里根本不够用。企业想要的是能立刻上手的人才,而不是只会纸上谈兵的毕业生。他一次次碰壁,慢慢明白:没技能傍身,学历就是个空壳子。智联招聘的数据也印证了他的困境:人文学科毕业生的签约率比理工科低了一大截,2022年文科生的就业路就像挤独木桥,挤不上去就掉下来。

焦建文也有相似的经历。她从郑州西亚斯学院英语专业毕业,想通过考公、考编当老师,可试了一圈发现,文科生的路子太窄。她考了好几次,次次铩羽而归。她无奈地说:“文科生想出头,太难了,机会少得可怜。”就业市场的现实摆在眼前:光有文凭不够,还得有真本事。

王书远和焦建文不甘心被困在“高不成低不就”的怪圈里。他们做出了一个大胆决定:放下本科生的架子,走进河南化工技师学院,重新学一门硬技能。这所技校有个独门绝活——电子显微镜技术专业,全国独一份。毕业生能直接去高校或科研院所操作高端仪器,这可是很多本科生想都不敢想的岗位。

在技校,王书远的生活彻底变了样。大学四年,他学的是“为什么”,整天泡在书本里搞理论。技校一年,他学的是“怎么做”,每天在车间里拆装仪器、调试程序。电子显微镜的电路设计、操作流程,这些实操技能跟他的本科知识无缝衔接。他笑着说:“本科打了个底,技校让我把知识变成了真本事。”

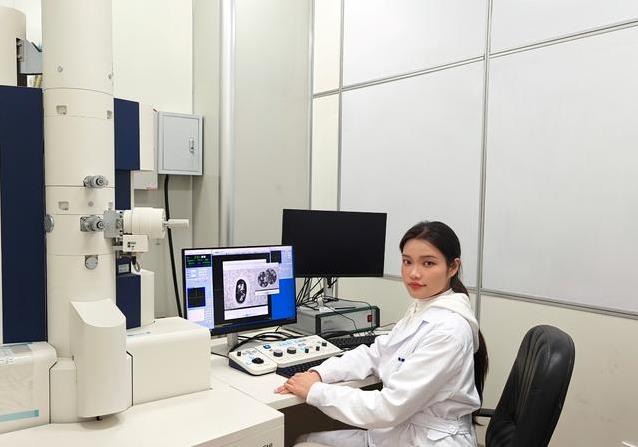

焦建文的转变更让人惊讶。她原本是技校的代课老师,教英语和思政课。有一天,她翻开课本,看到扉页上的一句话:“学习不是唯一的路,技术也能闯出一片天。”这句话像一道光,照亮了她的迷茫。她犹豫了半年,终于下定决心,从讲台走向车间,变成了技校的学生。课程安排得很紧,理论课刚讲完,下一节就直接上手操作。她说:“这种节奏像高三,学得快,练得多,一年后我就能熟练操作电子显微镜了。”

技校的训练让王书远和焦建文脱胎换骨。王书远毕业后直接进了福建医科大学公共技术中心,负责管理超分辨显微镜平台,还给老师和研究生做培训。他说:“没这门技术,我连高校的门都摸不到。”现在,他不仅操作仪器,还参与教授的课题研究,工作干得风生水起。

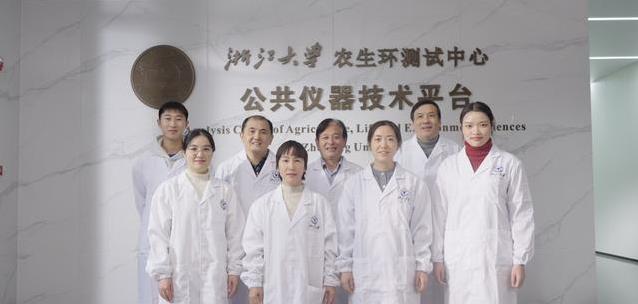

焦建文也在浙江大学农生环测试中心实习。她班上的学姐,18级毕业后进了企业,年薪12万到15万,起点就不低。她笑着说:“我们班还有个河北考生,高考分数超本科线,却主动选了技校。”这说明啥?技能这东西,比文凭更吃香。

他们的故事让人看到,学历不是万能的,技能才是硬通货。王书远总结得直白:“去企业,技能比学历管用;进高校,学历是门槛,但技能让你站得更稳。”现在,社会对高级技工的需求越来越大,传统本科教育培养的理论型人才,跟企业急需的实操型人才之间,有一道明显的鸿沟。像王书远和焦建文这样,肯放下身段学真本事的人,正在填补这道鸿沟。

今年9月,郑州要办第三届全国技能大赛,主题是“技能成才、技能报国”。这场比赛可能让更多年轻人开始思考:学历内卷,卷到头又能怎样?王书远和焦建文的经历给出了答案:教育不是为了造出高学历的流水线产品,而是让人找到适合自己的路。焦建文现在特别感慨:“以前我以为技校是退路,现在才明白,这是条新赛道。”

他们的选择也让人忍不住想:为啥非得盯着文凭不放?社会上,很多人还在纠结“技校是不是低人一等”。可现实是,技校出来的技能人才,照样能进高校、拿高薪。就像家里装修,图纸画得再漂亮,没个好木匠也盖不出房子。技能就像那把趁手的锤子,能敲开很多扇门。

中国现在正大力推职业教育,技工缺口不是小数目。数据显示,2023年全国高级技工缺口高达数百万,制造业、科研领域尤其缺人。国家也在使劲儿推“技能强国”,出台了不少政策鼓励年轻人学技术。王书远和焦建文的路,某种程度上就是这条大政策的缩影。他们用行动告诉大家:学技术不丢人,靠本事吃饭才最踏实。

这事儿也让人想到身边的例子。隔壁老王家的儿子,大学读了个冷门专业,毕业后找不到工作,整天在家啃老。后来他去学了汽修,现在开修理铺,生意红火得很。跟王书远他们一样,路子变了,生活也跟着变了。这种“技能改变人生”的故事,其实离我们一点也不远。

他们的故事还没完。未来,会有更多年轻人像他们一样,跳出学历的框框,找到自己的路。社会也在变,企业、高校都开始更看重真本事。你说,下一波“技能热”会不会来得更猛?这个问题,留给每个人去想,也留给时间来回答。

蜀商证券-股票杠杆配资-云南配资公司-配资平台官网提示:文章来自网络,不代表本站观点。